Das K44-Stellwerk

- 18 -

C. Begründungen und Erläuterungen

=================================

Vorbemerkung

Der Teil B ist kurz gehalten worden, um das Gefüge des Systems

möglichst klar hervortreten zu lassen. Die Einzelheiten weniger

wichtiger Art und die Begründungen sind deshalb dort übergan-

gen und werden nachstehend gebracht. Geringfügige Wiederholun-

gen waren nicht ganz vermeidbar.

Erörterungen über ein Problem wie das Kraftstellwerk der Zu-

kunft versprechen nur dann Erfolg, wenn die Aufgabe klargelegt

und abgegrenzt ist und gewisse Grundfestsetzungen getroffen

sind. Beides ist im Abschnitt 1) versucht worden.

Zu 2) Allgemeiner Aufbau (Seite 4)

Der Steuertisch ist eine Vereinigung von Gleistafel und

Schalterwerk. Die Hebel, Schalter, Tasten u. dgl. allge-

mein die steuernden Teile sitzen im Gleisplan in sinn-

fälliger Zuordnung zu dem gesteuerten Teil. Ebenso er-

scheinen alle Rückmeldungen über Betriebs- und Schaltzu-

stände und -vorgänge im Gleisplan. Damit entfällt ein

großer Teil der geistigen Arbeit des Bedieners an Auf-

merksamkeit, Nachprüfen, Merken usw. und wird ersetzt

durch einfaches Hinsehen und Betrachten des Gleisplanes

(Geographie). Hierdurch werden viele Bedienungsfehler ver-

schwinden, die heute aus Unaufmerksamkeit, Irrtum, Unsicher-

heit, Ermüdung u. dgl. entstehen. Im ganzen gesehen wird

sich also eine beträchtliche Erhöhung der Betriebssicher-

heit ergeben.

Die Zuordnung des Bedienungsgerätes zum gesteuerten Teil

ist erstmalig 1939 im Stellwerk Wsw Berlin-Wannsee durch-

__

- 19 -

geführt worden, indem die Bedienungstasten für die V-

Signale nicht mehr auf dem Schalterwerk sitzen, sondern

ihren Platz auf der Gleistafel selbst, am Fuße des Signals

erhalten haben, was sich gut bewährt hat. Im Jahre 1943

wird ferner im Stellwerk Rgi Berlin-Rummelsburg eine

Kommandostelle in Betrieb genommen werden, bei der die

Kommandoschalter des Fdl für die vorgesehenen Fahrstraßen

im Gleisstreifen eines Gleisplanes sitzen (Steuertisch).

In der Zeitschrift "Das Stellwerk" vom 20.11.41, Seite 98,

ist diese Einrichtung bereits erwähnt.

Daß auch die Stellung der Weichen im Gleisbild erkennbar

sein muß, ist selbstverständlich. Die ersten Gleistafeln

dieser Art sind in den Stellwerken Oht und Sot auf dem

Schlesischen Bahnhof in Berlin im Jahre 1942 geschaffen wor-

den.

Für das Gleisbild ist die durchgehende Ausleuchtung ge-

wählt worden, weil sie sinnfälliger als ein punktweise

Anzeige ist und weil ihr sicherungstechnisch der Vorzug

vor der Umkehrung gegeben werden muß.

Es bedeutet dabei für den Betrieb:

Gleisstreifen hell = Gleis unbesetzt,

dunkel = Gleis besetzt, ggf. Gleisfrei-

meldung gestört, Weiche nicht

befahrbar.

Die Bedenken gegen eine zu starke Erwärmung des Steuer-

tisches durch die dauernde Ausleuchtung sind unbegründet.

Ein Steuertisch für ein mittelgroßes Stellwerk wird etwa

200 Watt aufnehmen und an der Tischplatte etwa 25° C auf-

weisen. Bei bedarf kann eine Lüftung des Tischinnern ge-

schaffen werden.

Alle Signale werden auf dem Gleisplan mit ihrem wirklichen

Signalbild wiederholt.

Hörbare Zeichen, z.,B. Weichenwecker und Fahrstraßenwecker

sind nicht angewendet,

1. weil entsprechende optische Anzeigen geschaffen

worden sind,

2. weil Geräusche im Stellwerksraum nach Möglichkeit

vermieden werden sollten.

__

- 20 -

Ein Störungswecker ist nur beibehalten für den Fall, daß

eine Weiche aufgeschnitten wird.

Als Bedienungsgerät auf dem Gleisplan (Steuertisch) ist

die federnde Drucktaste gewählt worden, weil sie in der

Form und Konstruktion und in der Bedienung das Einfachste

darstellt, das denkbar ist und hierzu geschaffen werden

kann, ferner, weil sie keinerlei Übung für die Bedienung

erfordert. Von Dreh- oder Kippschaltern oder Tasten mit

mehreren Bewegungen ist bewußt abgesehen worden, weil sie

eine bauliche Erschwerung darstellen und ihre Bedienung

erlernt werden muß. Die einfache Drucktaste genügt aber

auch, weil beim Gleisplan-Stellwerk nur ein einziger

Kontakt mit der Taste kurzzeitig zu schließen ist, der

alle weiteren Schaltvorgänge anstößt.

Die Drucktaste als Federtaste hat ferner eine neutrale

Stellung. Der Wärter soll alle Zustände und Vorgänge auf

dem Bahnhof und an seinen Anlagen dauernd auf der Gleis-

tafel verfolgen. Deshalb ist die optische Rückmeldung

aller Vorgänge auf der Gleistafel so vollkommen und sinn-

fällig wie möglich gestaltet worden. Die neutrale Stel-

lung der Drucktaste schließt auch die Gefahr aus, daß

der Wärter durch die eigene, unterschiedliche Stellung

eines Steuergerätes, die nicht mit der Rückmeldung über-

eingeht, beeinflußt und von der Betrachtung der Rückmel-

dung abgezogen wird. Die neutrale Stellung der Drucktaste

hat es auch erstmalig ermöglicht, ein "rein elektrisches

Stellwerk" zu entwerfen, d.h. alle Steuervorgänge auf

einfache elektrische Anstoßvorgänge (Kontaktschlüsse) zu-

rückzuführen und damit die Schwierigkeiten der heutigen

Bauarten von Kraftstellwerken in konstruktiver Hinsicht

zu vermeiden, die darin liegen, daß die steuernden Teile

(Hebel usw) von Hand in die Grundstellung zurückgebracht

werden müssen.

Durch das rein elektr. Stellwerk ist auch erstmalig der

große Vorteil gewonnen worden, alle Schaltzustände und

ihre Zwischenzustände durch einfachen Anstoß-Vorgang zu-

sammenzuwerfen und dann neu aufbauen zu können, wenn hier-

zu, z.B. durch eine Störung, die Notwendigkeit auftreten

sollte.

__

- 21 -

Die Platte des Steuertisches soll in der Regel waagerecht

angeordnet sein. Nur bei sehr großen Gleisplänen könnte

vielleicht einmal eine schräge oder lotrechte Lage not-

wendig werden. Es wird anzustreben sein, die Gleise auf

der Tischplatte so zusammenzudrängen, d.h. den Gleisab-

stand so klein zu wählen (etwa 40 mm) und den Neigungs-

winkel so steil (etwa 30°), daß alle Weichen- und Signal-

tasten auch bei mittelgroßen Anlagen noch in Reichweite

des Bedieners liegen, ohne das dieser seinen Standort

verändern müßte. Damit würde einerseits eine denkbar

schnelle Ausführung der Bedienungshandgriffe ermöglicht

und auch die uneingeschränkte Verwendung körperlich Be-

hinderter erleichtert sein.

Das Gleisplan-Stellwerk fußt also auf einer Reihe bewähr-

ter Teilvorgänge und Vorarbeiten an anderen Stellen. Der

Vollständigkeit halber sei hier noch festgehalten, daß der

erste große, praktische Versuch für den Betrieb schon im

Jahre 1941 auf dem Bahnhof Basdorf der Niederbarnimer Ei-

senbahn im Norden von Berlin durch die Firma Pintsch be-

gonnen worden ist. Auf Empfehlung der RBD Berlin (Auf-

sichtsbehörde) hatte das RVM damals seine Zustimmung ge-

geben. Wegen der Zeitumstände mußten die Arbeiten 1942

eingestellt werden.

Das Gleisplan Stellwerk wird mit Wechselstrom betrieben,

weil dieser gegenüber dem Gleichstrom für Stellwerke we-

sentliche Vorteile bietet. Die 3 wichtigsten sind:

1. die Sicherheit der Weichenschaltung und eine ur-

sprüngliche, absolut sichere Plus- Minusan-

zeige sind voll gewährleistet,

2. alle Relais sind zweiphasig, d.h. zwei elektrische

Bedingungen müssen jeweils erfüllt sein, bevor eine

Betätigung eintritt. Hierin liegt eine prinzipielle

Erhöhung der Sicherheit um 100%,

3. die Spannungen können leicht verändert und den

Leitungsquerschnitten und -längen angepaßt werden,

so daß die Reichweite der Stell- und Überwachungs-

stromkreise praktisch unbegrenzt ist.

__

- 22 -

Zu 3) Bedienung (Seite 4)

Der Bedienung liegt der Begriff des Fahrweges zugrunde.

Das gilt für alle Bewegungen im Bahnhof, gleichgültig,

ob es sich um Zugfahrten oder um einfaches Umsetzen

über eine Weiche handelt. Jeder Fahrweg oder Fahrwegteil

ist im allgemeinen durch 2 Punkte im Gleis bestimmt.

An diesen maßgebenden Gleispunkten sind die Tasten für

das Stellen der Weichen oder für das Einstellen längerer

Fahrwege oder ganzer Fahrstraßen anzuordnen. Jede Taste

im Gleis ist also zunächst eine "Fahrweg-Taste".

Die Vorstellung des Fahrweges und seine Bestimmung durch

2 Punkte im Gleis kann auch auf ganz große Bahnhöfe

übertragen werden, wo der Fahrdienstleiter an der Ein-

zelbedienung nicht mehr beteiligt ist, sondern nur eine

Kommandostelle mit einer Fahrschautafel hat, von der

mehrere Stellwerke abhängig sind. Die Fahrschautafel

braucht dann nicht mehr den Gleisplan im einzelnen zu

zeigen, sondern nur schematisch die Fahrmöglichkeiten.

Für die Bedienung der Tasten war nur zu fordern, daß die

beiden Tasten gleichzeitig gedrückt sind und zwar so-

lange, wie die Ansprechzeit eines Relais beträgt, d.h.

etwa 300 ms. Ein Reihenfolgezwang oder dgl. besteht

nicht.

Hieraus ergibt sich der Grundsatz der Zweihand-Bedienung

besser gesagt, der Zweipunkt-Bedienung. Dieser Grund-

satz ist nun aber streng durchzuführen, d.h. bei allen

Bedienungsvorgängen, also auch bei Bedienung der Signale,

Auflösungen usw., und zwar in der Weise, daß zum Stel-

len eines Signals z.B. eine Einzeltaste am Fuß des Si-

gnals als Wahltaste und gleichzeitig eine Gruppentaste,

die außerhalb des Gleisplanes sitzen kann, gedrückt

werden. Die Wahltaste wirkt z.B. mit, wenn es sich um

eine Beeinflussung des Signals handelt (Fahrt- oder

Haltstellung des Hauptsignals oder Rangiersignals).

Die Unterscheidung der Wirkung ergibt sich durch die

verschiedenen Gruppentasten. Die Vielfachausnutzung

der Gleistaste hat eine starke Verringerung der Tasten

zur Folge, was wieder der Anschaulichkeit des Gleis-

__

- 23 -

bildes zugute kommt.

der Grundsatz, für jeden Steuervorgang 2 Tasten drücken

zu lassen , hat 2 beachtliche Vorteile:

1. die gleichzeitige Bedienung zweier Tasten muß

mit einer gewissen Bedachtsamkeit und Über-

legung geschehen, die aber wiederum durch die

exakte Anschauung erleichtert wird,

2. bei der Konstruktion der Tasten sind keinerlei

Schutzmaßnahmen oder dgl. nötig, um versehent-

liches drücken unschädlich zu machen (z.B.

Schutzhülsen, Tasten mit mehreren Bewegungen

u. dgl.).

Wenn man auch vielleicht damit rechnen mag, daß ge-

legentlich eine Taste durch Auflehnen oder dgl. zur

Unzeit gedrückt wird, so kann das Drücken zweier Tasten

zur Unzeit außer Betracht bleiben. Es muß außerdem als

selbstverständlich angesehen werden, daß derartige

fehlerhafte Bedienungen überhaupt nicht vorkommen,

handelt es sich doch beim Gleisplan-Stellwerk um eine

wichtige Steueranlage an hervorgehobener Stelle, wo

ortsfremde Personen nicht hingelangen und nur unter-

richtetes und gut geschultes Personal anwesend ist.

Weichen können einzeln gestellt werden, durch ihre ei-

genen Tasten (blau). Es werden jeweils die beiden Tasten

gedrückt, die den gewünschten Fahrweg bestimmen. Die

sofort eintretende Rückmeldung (Ausleuchtung) läßt er-

kennen, ob die Weiche angesteuert worden ist, läuft und

schließlich in die gewünschte Stellung gelaufen ist.

Weichen können auch durch zwei "Fahrwegtasten" gestellt

werden (blau mit grünem oder rotem Ring). Hierbei

ist der Grundsatz durchgeführt worden, daß nur die-

jenigen Weichen angesteuert werden, die zwischen den

beiden Tasten liegen (Fahrwegbildung für Rangierfahrten

und Falschfahrten).

Schutzweichen sind bei der Fahrwegbildung nicht einbe-

zogen worden, weil nicht in allen Fällen beim Wärter

die sichere Kenntnis über die zugehörigen Schutz-

weichen

__

- 24 -

vorausgesetzt werden kann und auf den Schutzweichen noch

Rangierbewegungen stattfinden könnten.

Weichen können ferner durch 2 "Fahrstraßentasten" gestellt

werden (grün oder grün mit rotem Ring). Hierbei werden

auch nur diejenigen Weichen einbezogen, die zwischen den

beiden bedienten Tasten liegen. Von dieser Art der Weichen-

stellung wird Gebrauch gemacht, wenn eine Fahrstraße ge-

bildet werden soll.

Die geschilderten Arten der Weichenstellung können vom

Fdl und Wärter nach Wahl benutzt werden, bei Rangier-, Zug-

und Falschfahrten, so daß bei allen Fällen die gleicharti-

gen Bedienungshandlungen nach dem Grundsatz und der Vor-

stellung des Fahrweges auftreten. Die Einzelheiten hierzu

und gewisse Einschränkungen bei Fahrt auf Signal, sind

unter Abschnitt 10) behandelt.

Liegen 2 Weichen weniger als 45 m auseinander, so können

die mittleren Weichentasten vereinigt werden. Andernfalls

sind besondere Tasten und Zwischenabschnitte erforderlich.

Die Vorstoßlänge einer Weiche als Hebelsperre soll mög-

lichst 15 m betragen. Bei Weichenstraßen kann von der Ver-

einigung benachbarter Tasten Gebrauch gemacht werden.

Das heutige Kraftstellwerk leidet daran, daß ein eingelei-

teter Stellvorgang nicht wiederholt werden kann, wenn im

Zwangsablauf der Bedienungen und Stellvorgänge eine Stok-

kung eintritt (Störung). Es ist dann in der Regel ein Ein-

griff des Unterhaltungsbeamten erforderlich. Der rein elek-

trische Aufbau des Gleisplan-Stellwerks gestattet erst-

malig, von dem Grundsatz der Wiederholbarkeit eines Stell-

vorganges Gebrauch zu machen, wie er im Fernsprechwesen

beim Selbstanschluß längst verwirklicht ist. Das wird da-

durch erreicht, daß der Wärter und Fahrdienstleiter jeden

eingeleiteten Stellvorgang an jeder beliebigen Stelle unter-

brechen und in den Ausgangszustand betriebsmäßig zurück-

führen kann. Die technische Möglichkeit hierzu ergibt sich

daraus, daß das Gleisplan-Stellwerk keine mechanischen

Schalter, Schieber, Sperren u. dgl. hat, die nach der Be-

dienung in ihrer veränderten Lage liegen bleiben und durch

den Folgevorgang gesperrt werden, sondern nur mit Relais

arbeiten, die unabhängig voneinander in ihre Grundstellung

__

- 25 -

zurückgebracht werden können.

Zu 4) Blinken (Seite 5)

1) Blinken ist das Kennzeichen für eine Aufforderung, eine

Bedienung vorzunehmen.

2) Eine freie Weiche, die als Schutzweiche für eine Fahr-

straße gebraucht wird, blinkt, wenn sie noch nicht rich-

tig steht, und zwar blinkt derjenige Weichenstrang, auf

den sie umgestellt werden soll, der also bis dahin dun-

kel war.

3) Eine besetzte Weiche, die als Schutzweiche für eine Fahr-

straße gebraucht wird, blinkt, wenn sie noch nicht rich-

tig steht, und zwar blinkt derjenige Weichenstrang, auf

den sie umgestellt werden soll. Die beiden anderen Teile

der Weiche bleiben dunkel. Die Weiche kann nicht umge-

stellt werden. Hierzu muß sie erst freigefahren werden.

Umstellung ist erst möglich, wenn das Bild der freien

Weiche erschienen ist. Das Blinken bleibt bestehen.

4) Bei den Fahrstraßentasten (grün) ist das Blinken die

Zustimmungsanforderung. Dem abhängigen Wärter gibt es

den Auftrag, in seinem Bezirk die Fahrstraße herzustel-

len, dem Fdl zeigt es an, daß die Zustimmungsanforde-

rung herausgegangen ist.

Zu 5) Tasten (Seite 5)

Die Weichentasten (blau) blinken nicht.

Sie sind so klein wie möglich gehalten worden, um das

Gleisbild nicht zu stören.

Die Fahrwegtasten (blau mit grünem oder rotem Ring) können

aufleuchten und ruhendes Licht zeigen. Ob auf den farbigen

Ring etwa verzichtet werden kann, muß die Erfahrung lehren.

Eine genügende Unterscheidung von den einfachen Weichen-

tasten wird sich möglicherweise schon durch ihre Größe als

Leuchttaste ergeben. Immerhin wird man die Kenntlichma-

chung durch eine farbigen Ring zunächst ins Auge fassen

müssen, weil sie im Aufbau des Systems liegt und der

__

- 26 -

Kennung der Gleistasten für Fahrstraße und Signal ent-

spricht.

Die Fahrstraßentasten (grün oder grün mit rotem Ring) kön-

nen aufleuchten und dabei ruhendes Licht oder Blinklicht

zeigen.

Die Gruppentasten leuchten nicht.

Auch die Umleittasten leuchten nicht. Sie können

jederzeit gedrückt werden. Es besteht keine Abhängigkeit

von anderen Tasten oder Vorgängen, z.B. kein Reihenfolge-

zwang, keine zeitliche Sperrung o. dgl. Beim Drücken der

Umleittasten wird der jeweilige Übergang in den anderen

Betriebszustand nur eingeleitet. Der Tastendruck wird erst

wirksam, wenn die Grundstellung der Anlage herbeigeführt

worden ist,

a) durch Handbedienung, z.B. Signal in Halt,

Fahrstraßenwechsel,

b) durch die nächste planmäßige Fahrt.

Bei selbsttätigem Betrieb wird bei den betr. Signalbildern

im Gleisplan ein besonderes Kennzeichen erleuchtet (weißes

Quadrat).

Bei Durchgangsbetrieb leuchten im Gleisplan die betr. Gleis-

nummern gelb auf.

Bei dem Betriebszustand "Wärterstellwerk besetzt" soll das

Gebäude des Wärterstellwerkes auf der Gleistafel leuchten.

Zu 6) Stellbezirke (Seite 7)

Die Ausleuchtung des Bahnhofs,

die vollkommene Rückmeldung aller Betriebsvorgänge und

-zustände,

die erweiterte Anwendung von festen Rangiersignalen und

die oben berührten Vorteile des Wechselstroms

weisen daraufhin, zum zentralen Stellwerk überzugehen, wo

immer die Betriebsverhältnisse diese Lösung gestatten.

Es wird sich voraussichtlich erweisen, daß mit dem Gleis-

plan-Stellwerk viel ausgedehntere Bahnhofsbezirke sicher

beherrscht werden können, als es heute möglich scheint.

__

- 27 -

Im zentralen Stellwerk ergibt es sich von selbst, daß

der Fdl alle Signale stellt. Die Entfernung der Signale

und Weichen vom Stellwerk ist räumlich praktisch nicht

begrenzt. Die Stellung der Signale wird auf der Gleis-

tafel zurückgemeldet. Die Annäherung eines Zuges ist auf

der Gleistafel erkennbar. Es lag somit nahe, den Gedanken,

daß die Signale nur vom Fdl gestellt werden, auch dann

zu verwirklichen, wenn ein Fahrdienstleiter-Stellwerk und

abhängige Stellwerke vorhanden sind. Dadurch ergeben sich

ganz klare Betriebsbedingungen, eine scharfe Trennung

der Verantwortlichkeiten, eine wesentliche Vereinfachung

der betrieblichen Handhabung und der Schaltung und die

Möglichkeit, Wärterstellwerke zeitweise abzuschalten, ohne

die Betriebshandhabung ändern zu müssen.

Außerdem werden damit der Begriff des "Befehls" hinfällig

und die heute nicht sehr einfachen Vorgänge und Bedie-

nungen bei der Auflösung einer Fahrt.

Zu 7) Weichen und Gleissperren (Seite 8)

Der Begriff "Grundstellung" von Weichen und Weichenhebeln

dürfte nur dadurch entstanden sein, daß bis heutigen Tages

ausschl. Bedienungshebel verwendet worden sind, die zwei

Grenzlagen haben, und daß es es in Angleichung an die Signal-

hebel, wo die "Grundstellung" signaltechnisch gegeben ist,

der Einheitlichkeit des Anblickes wegen naheliegend war,

eine Grundstellung auch für die Weichenhebel einzuführen.

Eine sicherheitliche Notwendigkeit, die Weiche nach jeder

Benutzung wieder in die Grundstellung zu bringen, ist je-

doch nicht erkennbar, auch in den bisherigen Stellwerken

nicht. Diese Regelung führt nur zu unnötiger Abnutzung

und ist höchstens als Ordnungsfrage zu werten.

Bei der federnden Drucktaste des Gleisplan-Stellwerkes

gibt es keine Grenzlagen im Sinne der bisherigen Stell-

hebel und keine bevorzugte Lage, auch nicht bei den Signa-

len. Deshalb konnte der Begriff der "Grundstellung" ent-

fallen. Eine Zurückstellung der Weichen nach der Auflösung

einer Fahrt oder nach Abschluß einer Rangierbewegung ist

im Gleisplan-Stellwerk wertlos und wird durch die Anschau-

__

- 28 -

ung auf der Gleistafel ersetzt.

Für den Verschlußplan und für die Schaltung müssen aber

die beiden Lagen der Weiche eindeutig bestimmt sein.

Es wird deshalb die Bezeichnung Plus und Minus beibehal-

ten, weil sie einfach und geläufig ist. Als Pluslage

wird einheitlich die Stellung auf das Stammgleis gewählt.

Es war die Forderung aufgetreten, die Stellung einer Wei-

che dauernd sichtbar zu machen, also auch während der Be-

setzung (Weiche auf der Gleistafel dunkel). Die Berech-

tigung dieser Forderung kann nicht anerkannt werden. Denn

wenn die Weiche besetzt ist, kann der Wärter nicht darüber

verfügen, die Hebelsperre verhindert die Umstellung.

Folglich ist der Wärter vom Augenblick der Besetzung

an nicht mehr daran interessiert, braucht also die Anzeige

nicht.

Beim Gleisplan-Stellwerk ist überhaupt die Kenntnis von

der Lage der Weichen anders zu betrachten als bisher. Bei

Einzelstellung der Weichen ersetzt die unmittelbare An-

schauung auf der Gleistafel die sonst nötige Überlegung.

Bei gruppenweiser Einstellung der Weichen durch die Fahr-

wegtasten oder Fahrstraßentasten verliert die Erkenntnis

über die Lage der Weichen noch mehr an Bedeutung und wird

ebenfalls durch die Anschauung von der Bildung des Fahr-

weges ersetzt.

Wollte man die Lage der Weichen dauernd sichtbar machen,

so ließe sich das nicht mehr durch die Ausleuchtung der

Gleisstreifen selbst bewerkstelligen. Es müßten dann be-

sondere Rückmeldelampen angeordnet werden, die den Auf-

wand vergrößern und den Anblick der Gleistafel unruhiger

machen würden. Aber gerade in der Nutzbarmachung der Gleis-

streifen zur Weichenrückmeldung liegt eine bedeutende tech-

nische Vereinfachung, auf die nicht verzichtet werden soll.

Im Bedarfsfall kann sich außerdem der Wärter durch Drücken

der beiden blauen Tasten am Weichenende auch bei Besetzt-

sein der Weiche von ihrer Lage überzeugen, der betreffende

Weichenstrang leuchtet dann auf.

__

- 29 -

Es mag der Erfahrung überlassen bleiben, ob es notwendig

ist eine Daueranzeige über die Lage der Weiche, also auch

bei Besetztsein, einzurichten oder nicht.

Auf den heute üblichen Weichenwecker soll verzichtet wer-

den,

1. weil er unnötigen Lärm im Stellwerksraum verur-

sacht, der vermieden werden sollte,

2. weil im Gleisplan-Stellwerk eine optische Anzeige

vorhanden ist, die genau erkennen läßt, wenn eine

Weiche umläuft,

3. weil auch der Weichenwecker keine ganz eindeutige

Meldung einer aufgeschnittenen Weiche darstellt,

nämlich dann nicht, wenn zur gleichen Zeit noch

andere Weichen laufen, was in einem großen Stellwerk

leicht der Fall ist, und dann der Wärter auf die

aufgeschnittene Weiche eben doch nicht aufmerksam

wird (Unfall bei Spandau-West am 3.8.39).

Aus diesen Gründen ist davon abgesehen worden, den heute

üblichen Weichenwecker zu übernehmen. Er ist nur für den

Fall vorgesehen, daß eine Weiche aufgeschnitten wird, und

wirkt dann in Verbindung mit dem Blinken der Weiche.

Zu 8) Signale (Seite 9)

Die Handsteuerung der Signale auf Fahrt als Regelfall ist

bewußt beibehalten worden,

1. weil diese Lösung grundsätzlich immer möglich und

anwendbar ist, gleichgültig wie die Größe des

Bahnhofes, die Betriebsführung oder die sonstigen

technischen Anlagen sein mögen,

2. um dem Beamten diese seine wichtigste Handlung

im Bewußtsein zu halten,

3. um eine Unterscheidung der Fahrrichtung bei Ran-

gierfahrten auf dem gleichen Fahrweg zu gewinnen,

4. um eine gleichartige Bedienung bei den verschie-

denen Betriebsarten auf einem Bahnhof zu gewinnen

(zentrales Stellwerk, Fahrdienstleiter-Stellwerk

__

- 30 -

und Wärter-Stellwerke),

5. um bei Hilfsfahrstraßen die Bildung der Fahrstraße

unabhängig von jedem Signal zu ermöglichen, ohne

daß die Signalgebung erst wieder künstlich in der

Schaltung verhindert werden müßte,

6. weil sich dadurch eine wesentliche Vereinfachung

der Schaltung ergibt.

Selbstverständlich kann jede Stufe selbsttätiger Signal-

gebung eingerichtet werden, wenn es die betrieblichen

Verhältnisse wünschenswert erscheinen lassen. Doch werden

diese Abwandlungen als Ausnahmen betrachtet.

Zu 9) Block (Seite 10)

Die neuzeitlichen Möglichkeiten für die Gestaltung des

Bahnhofs und Stellwerks sollen voll ausgenutzt werden.

Sollten örtliche Umstände gewisse Einschränkungen ver-

langen, so sind beliebige Zwischenlösungen möglich.

Ein zentrales Stellwerk erfordert wegen der Zugschluß-

prüfung, daß die einmündenden Streckengleise isoliert

und mit selbsttätiger Gleisfreimeldung ausgerüstet werden.

Die Gleisfreimeldung ersetzt die Zugschlußprüfung. Dieser

Begriff könnte damit entfallen. Es empfiehlt sich, die

Freimeldung der rückwärtigen Streckenabschnitte über das

Gleis zu bewirken (Gleisprüfung).

Sollte die Gleisfreimeldung auf dem rückwärtigen Strecken-

abschnitt einmal gestört sein, so wäre als Ersatz die Fest-

stellung des Zugschlusses durch einen besonderen Posten

einzurichten, der seine Meldung z.B. telefonisch an den

Fdl zu geben hätte.

Zu 10) Abhängigkeiten (Seite 10)

Die Unterscheidung zwischen Fahrwegbildung (Rangierfahrt)

und Fahrstraßenbildung (Zugfahrt) hat sich aus mehreren

Umständen ergeben, und zwar:

__

- 31 -

1. aus der Absicht, wichtige Rangierfahrten auf festes

Rangiersignal mit gesichertem Fahrweg auszuführen

und damit zu überwachen und so den heutigen Gedanken

der Anriegelung einer Fahrstraße (freie Beweglichkeit

des Fahrstraßenhebels) zu übernehmen, also eine

Überprüfung vorzunehmen, daß die Weichen richtig

und in der Endlage stehen, wenn ein Rangiersignal

gegeben wird,

2. aus der Möglichkeit, bei rein elektrischen Stellwer-

ken mehrere Weichen zugleich anzusteuern,

3. aus der technischen Tatsache, daß im Gleisplan-Stell-

werk zweiphasige Relais verwendet werden, die ihre

jeweilige Lage beibehalten, bis sie erneut ange-

steuert werden, und nicht schon durch Stromunterbre-

chung umstellen können, so daß also die gruppenweise

umgestellten Weichen ihre Lage nicht mehr ohne erneu-

ten Steuereingriff verändern. Hierdurch ergab sich

ohne besonderen Aufwand eine Sicherung des Fahrweges

(Festlegung).

Die Untersuchungen über die Fahrwegbildung und -festlegung

führten zu der Erkenntnis, daß im Hinblick auf das Gleis-

plan-Stellwerk sicherungstechnisch unterschieden werden

müssen

1. freie Rangierbewegungen

2. gebundene Rangierbewegungen

Unter freien Rangierbewegungen soll die Kleinarbeit beim

Rangieren verstanden werden, z.B. das Umsetzen, Abstoßen,

oder Absetzen einzelner Güterwagen, wozu zweckmäßig je-

weils die einzelne Weiche umgestellt wird, ohne daß dabei

feste Signale gegeben werden.

Unter gebundenen Rangierbewegungen sollen regelmäßige und

planmäßige Rangierfahrten verstanden werden, z.B. das Ein-

und Aussetzen von Leerzügen, das Umsetzen von Kurswagen,

Zuführungsfahrten nach Anschlußgleisen, Fahrten durch lan-

ge Weichenstraßen und dgl. Für diese Fahrten empfiehlt es

sich, Fahrwegbildung und -festlegung einzurichten, ggf. mit

Auflösung durch die Rangierabteilung und die Fahrten nur

__

- 32 -

auf Rangiersignal auszuführen, das dann in Abhängigkeit

von der Fahrwegfestlegung zu bringen ist.

Für gebundene Rangierfahrten muß also das Rangiersignal

bedient werden. Es dürfte ratsam sein, diese gebundenen

Rangierfahrten sparsam auszuwählen und den übrigen Rangier-

betrieb so frei wie möglich zu lassen. Allgemein gültige

Regeln für die Abgrenzung lassen sich hier aber nicht ge-

ben. Es kommt ganz auf die Bahnhofs- und Betriebsverhält-

nisse an.

Es bestehen folgende Stufen der Fahrweg-, bzw. Fahrstraßen-

bildung:

(1) Jede Weiche wird einzeln bedient (blaue Tasten) und so der

gewünschte Fahrweg an Hand des Gleisplanes gebildet. Eine

Festlegung irgendwelcher Art tritt nicht ein. Jede Weiche

kann einzeln jederzeit erneut bedient werden, nur ist

durch die Hebelsperre die Umstellung bei besetzter Weiche

nicht möglich. Freisein der Weiche wird durch Augenschein

geprüft.

(2) Der Wärter stellt eine Gruppe von Weichen durch Drücken

zweier Fahrwegtasten (blau mit grünem oder rotem Ring).

Nachdem alle Weichen des Fahrweges, d.h. diejenigen Wei-

chen, die gleisplanmäßig zwischen den bedienten Fahrweg-

tasten liegen, richtig stehen, tritt von selbst eine Fahr-

weg-Festlegung ein. Die beiden bedienten Fahrwegtasten

zeigen dann ruhendes Licht. Die Fahrwegfestlegung ist un-

abhängig davon, ob der Fahrweg frei oder besetzt ist. Eine

technische Prüfung auf Freisein findet nicht statt, diese

muß durch den Augenschein ersetzt werden.

Bei der Fahrwegbildung und Festlegung ist absichtlich

darauf verzichtet worden, das Freisein der Gleisabschnitte

und Weichen zu überprüfen und einzubeziehen, denn

1. würde bei Störung eines Gleisstromkreises die

Fahrwegfestlegung verhindert sein,

2. wird es beim Rangieren häufig vorkommen, daß eine

Rangierabteilung einen Gleis- oder Weichenabschnitt

nicht ganz freifährt, so daß eine zeitraubende Ver-

ständigung zwischen Stellwerk und Rangierabteilung

__

- 33 -

notwendig würde, bis der betreffende Abschnitt geräumt

wäre,

3. kann ein Teil des Fahrweges betriebsmäßig besetzt sein,

z.B. durch eine Lok oder Wagen, die abzuholen sind. der

Stellwerkswärter soll weiterhin nach den bestehenden Vor-

schriften gehalten sein, das Freisein der Gleis- und

Weichenabschnitte durch Augenschein zu prüfen, entweder

in der Natur oder an der Gleistafel.

Von der Fahrwegbildung mit Fahrweg-Festlegung kann bei Rangierbe-

wegungen jeder Art Gebrauch gemacht werden. Ist aber ein Rangier-

signal für den betr. Fahrweg vorhanden, so muß der Fahrweg in der

beschriebenen Art gebildet und festgelegt werden. Es besteht volle

Abhängigkeit mit dem Rangiersignal.

(3) Wie unter Abschnitt 103 ausgeführt worden war, soll das Ran-

giersignal in beiden Stellungen von Hand bedient werden. Diese

Lösung ist deshalb als Grundfall nötig, weil ein Fahrweg in

beiden Richtungen benutzt werden kann und deshalb das zugehö-

rige Rangiersignal durch die Fahrwegtaste gewählt werden muß.

und weil es betrieblich erwünscht sein kann, die Festlegung

des Fahrweges trotz Zurücknahme des Signals noch bestehen zu

lassen, z.B. um eine Rangierabteilung gegen nachfahrende

Lok baldigst zu decken. Selbstverständlich kann bei Bedarf jede

Stufe der Automatik auf diesem Gebiete angewendet werden, also

selbsttätige Steuerung des Signals in beide Stellungen, Auf-

lösung der Festlegung durch den Zug oder bei der Zurücknahme

des Signals von Hand u. dgl.

Die Fahrweg-Festlegung kann jederzeit durch den Wärter aufge-

löst werden. Hierzu bedient er die eine der beiden Fahrwegtasten

nach beliebiger Wahl und die Gruppentaste "Widerruf". der Fdl

wirkt hierbei nicht mit. Alle Weichen sind wieder frei bedien-

bar, die beiden Fahrwegtasten erlöschen. Die Fahrweg-Bildung

und Festlegung im eigenen Stellbezirk des Fahrdienstleiters

geschieht in der gleichen Weise wie beim Wärter.

(4) Fordert der Fdl beim Wärter eine Zustimmung und damit einen

Fahrweg für eine Zugfahrt an, weil er diesen zur Fahrstraßen-

bildung braucht, so drückt er die beiden betreffenden Fahrstraßen-

__

- 34 -

tasten, z.B. 1 u. 3 für die Einfahrt A 1. Beim Wärter und beim

Fdl beginnen die entsprechenden Tasten und die zugehörigen

Schutzweiche und Gleissperren zu blinken. Der Wärter bedient

diese beiden Tasten, außerdem die blinkenden Schutzweichen

und Gleissperren. Der Fdl bedient für seinen eigenen Bezirk

die blinkenden Schutzweichen und Gleissperren. Sind alle

Weichen usw. umgelaufen, so hört das Blinken auf, die Tasten

usw. zeigen ruhendes Licht. Es ist jetzt die Fahrstraßen-Fest-

legung eingetreten. Eine Rücknahme durch den Wärter ist nicht

möglich. Diese kann nur der Fdl vornehmen. Hierzu wäre die

Gleistaste am Ende der eingestellten Fahrstraße und die Taste

"Widerruf" zu bedienen. Diese Rücknahme der Fahrstraße (Auf-

lösung) ist jedoch nur möglich, solange das Hauptsignal noch

nicht auf Fahrt gestanden hat. Bei einer Rücknahme wird auch

die Zustimmung aufgelöst. Eine besondere Rückgabe findet nicht

statt.

Die "Fahrstraße" umfaßt auch den Durchrutschweg mit, der schal-

tungstechnisch einbezogen wird.

Bei einfachen Gleis- und Betriebsverhältnissen können die

Schutzweichen und Gleissperren gleich in die selbsttätige grup-

penweise Umstellung der Fahrstraßenweichen einbezogen werden.

Eine technische Überprüfung der Fahrstraße auf Freisein fin-

det nicht statt, damit nicht die Fahrstraßenfestlegung verhin-

dert wird, wenn ein Gleisrelais versagen sollte. Sie ist im

Ablauf der Vorgänge so weit wie möglich hinausgeschoben worden

und erfolgt erst beim Stellen des Signals auf Fahrt. Fahrdienst-

leiter und Wärter haben die Prüfung nach wie vor durch Augen-

schein vorzunehmen. Die bestehenden Vorschriften hierüber blei-

ben voll in Kraft.

(5) Fordert der Fdl beim abhängigen Wärter eine Zustimmung an für

eine Fahrstraße, für die bereits eine Fahrweg-Festlegung be-

steht, so fangen beim Wärter die grünen Fahrstraßentasten zu

blinken an. Schutzweichen blinken ebenfalls.

War das Rangiersignal noch nicht auf Fahrerlaubnis gestellt,

so bedient der Wärter die blinkenden Tasten und Weichen. Die

blauen Fahrwegtasten verlöschen, die Fahrweg-Festlegung geht

in die Fahrstraßen-Festlegung über, die grünen Fahrstraßen-

__

- 35 -

tasten zeigen ruhendes Licht.

Zeigt das Rangiersignal bereits Fahrerlaubnis, so muß der

Wärter das Signal erst mit Hilfe der zugehörigen Fahrwegtaste

und der Taste Widerruf zurücknehmen, worauf die gleiche Be-

dienung folgt, wie vorstehend beschrieben wurde.

(6) Um das Hauptsignal auf Fahrt zu stellen, bedient der Fdl die

Gleistaste am Signal und die Gruppentaste "Fahrtsignal". Bevor

das Signal aber auf Fahrt geht, tritt

1. eine zusätzliche Blockierung der Fahrstraße ein,

wodurch die bisherige betriebsmäßige Möglichkeit

zur Auflösung durch den Fdl mit Hilfe der Widerruf-

taste ausgeschlossen wird, findet

2. eine Überprüfung der gesamten Fahrstraße auf Frei-

sein statt (Gleisfreimeldung).

Erst hiernach geht das Hauptsignal auf Fahrt. Die Fahrstraße

liegt nunmehr vollständig fest. Eine betriebsmäßige Auflösung

ist jetzt nicht mehr möglich. Im Notfall (Gefahr, Fahrtwechsel

usw.) kann das Hauptsignal durch Eingriff mit Hilfe der

Taste "Not-Rücknahme" auf Halt gebracht werden. Danach läßt

sich auch die Fahrstraße mit Hilfe der Taste "Not-Rücknahme"

auflösen.

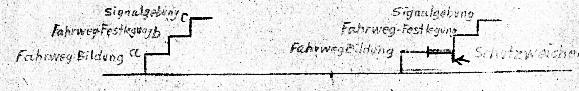

(7) Versucht man den unter Abschnitt 100 gegebenen Vergleich zwi-

schen Fahrweg und Fahrstraße graphisch darzustellen, so kommt

man zu folgenden Bildern:

Von den 3 möglichen Fällen der Kombination zwischen

a = Bildung,

b = Festlegung und

c = Signalgebung

ist die von a + b als Regelfall gewählt und für die Schaltung

zugrundegelegt worden, weil diese auch für Falschfahrten

__

- 36 -

(Hilfsfahrstraße) zur Verfügung stehen soll. Dadurch ergab

sich auch die Lösung, daß die Signalgebung im Regelfall von

Hand bewirkt werden soll, wie an anderer Stelle näher erläu-

tert worden ist.

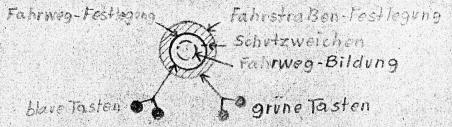

(8) Es war oben ausgeführt worden, daß Fahrwegfestlegung und Fahr-

straßenfestlegung Parallel-Erscheinungen sind und in schal-

tungstechnischer Beziehung

Fahrwegfestlegung = Fahrstraßenfestlegung

ist, die sich nur durch die Einbeziehung von Schutzweichen und

Gleissperren unterscheiden. Man kann sich diese Verhältnisse

anhand der beistehenden Skizze deutlich machen.

Sollte aus irgendwelchen Gründen auf die Festlegung beim Fahr-

weg verzichtet werden und man sich mit einer einfachen Über-

prüfung nur der richtigen Weichenlage begnügen wollen, so er-

gibt das keine grundsätzliche Änderung der Verhältnisse. Die

Weichenprüfung wäre in der Skizze durch den gestrichelten Ring

dargestellt und würde als eine Stufe der Rückentwicklung des

festgelegten Regelfalls zu werten sein, aber nicht den Aufbau

des Systems berühren.

__

Vorhergehende Seite

Fortsetzung

Letzte Änderung am 24.6.2003

© Steffen Buhr

© Steffen Buhr