Das K44-Stellwerk

Denkschrift der RBD Berlin von 1943

Nachfolgend ist die interessante Denkschrift der Reichsbahndirektion Berlin zum K44-Stellwerk in der Ausführung der Firma Pintsch aus dem Jahr 1943 samt kritischer Betrachtungen zum Schwenkhebel als Organ für die Weichenbedienung sowie ein Nachtrag zur Denkschrift aus dem Jahr 1944 wiedergegeben. Die Texte werden soweit wie möglich originalgetreu wiedergegeben, lediglich geringfügige Korrekturen am Layout und bei offensichtlichen Schreibfehlern wurden vorgenommen.

Reichsbahndirektion Berlin

D A S G L E I S P L A N - S T E L L W E R K

============================================

mit

Drucktasten-Steuerung

Denkschrift

von

Dr.Ing. Gläsel

u. A. Buchholz

XXXXXXXXXXX

Berlin

30. Oktober 1943

__

Inhalt

Seite

A. Stichworte 1

B. Grundsätzliches 2

Abschnitt 1) Aufgabenstellung 2

" 2) Allgemeiner Aufbau 4

" 3) Bedienung 4

" 4) Das Blinken 5

" 5) Tasten 5

" 6) Stellbezirke 7

" 7) Weichen und Gleissperren 8

" 8) Signale 9

" 9) Block 10

" 10) Abhängigkeiten 10

C. Begründungen und Erläuterungen 18

Zu 1) Aufgabenstellung -

" 2) Allgemeiner Aufbau 18

" 3) Bedienung 22

" 4) Das Blinken 25

" 5) Tasten 25

" 6) Stellbezirke 26

" 7) Weichen und Gleissperren 27

" 8) Signale 29

" 9) Block 30

" 10) Abhängigkeiten 30

Zusammenstellung I: Bedienungshandlungen für die

Regelausführung 37

Zusammenstellung II: Abweichungen vom Regelfall 39

Anhang: Betrachtungen zum Schwenkhebel 43

-------------

__

- 1 -

A. Stichworte

=============

als Richtschnur für den Aufbau.

1) Volle Ausnutzung der neuen technischen Mittel.

2) Keine Bindung an Bestehendes und an Vorschriften.

3) Volle Ausleuchtung.

4) Geographie.

5) Zweihand-Bedienung.

6) Fahrweg und Fahrstraße.

7) Fahrdienstleiter allein stellt alle Hauptsignale.

8) Alle Signale von Hand gestellt (Regelfall).

9) Automatik nach Bedarf (Umleitbetrieb).

10) Jeder einfachere Fall möglich.

11) Alle Betriebsarten möglich:

zentrales Stellwerk oder

zentrales Stellwerk + Wärterstellwerk, auch zeitweise

abschaltbar.

12) Ausweichanlage.

13) Rangieren

a. Kleinarbeit als freie Rangierbewegung,

ohne Signal, Fahrwegbildung durch Einzel-

bedienung der Weichen.

b. als gebundene Rangierfahrt mit Signal, Fahrweg-

bildung mit Festlegung (Voraussetzung für Signal-

gebung).

14) Wechselstrom.

__

- 2 -

B. Grundsätzliches

==================

Abschnitt 1) Aufgabenstellung

Die Hauptaufgabe, die mit dem neuen Kraftstellwerk verbunden

ist, wird darin gesehen ein System zu finden und festzulegen,

das

1. auf bestimmten Grundfestsetzungen aufgebaut ist,

2. zu einer Lösung als Regelfall führt, die den zeit-

lichen Anschauungen und Forderungen an ein Kraftstell-

werk entspricht und auf längere Zeit genügen wird, und

3. so gestaltet ist, daß

einerseits jede Mischlösung mit den bestehenden tech-

nischen Anlagen bleibt und daß

andererseits die Entwicklung nach der Seite der

vollen Selbsttätigkeit nicht gehindert wird.

Das "Niveau", auf dem dieser Regelfall angesetzt wird, ist

durch drei Faktoren bestimmt:

die sicherheitlichen Notwendigkeiten,

die sicherungstechnischen Forderungen und

die konstruktiven Möglichkeiten

und läßt sich nur aus der Kenntnis des Betriebes, aus der

fachmännischen Erfahrung und aus den heutigen Leistungen

der Technik, insbesondere der Signalbautechnik festlegen.

Seine Höhe unterliegt also zum Teil der persönlichen Auf-

fassung und läßt sich nicht konstruieren oder beweisen.

Ist nun aber der Regelfall einmal gebildet und festgelegt,

so muß er auch als allgemeiner Maßstab für die Beurteilung

aller Einzelfragen und Sonderfälle festgehalten werden.

Sonst ist die Bildung eines einwandfreien und in sich logi-

schen Systems nicht zu erhoffen.

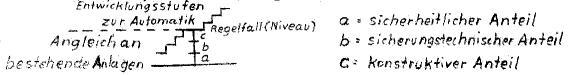

Versucht man die vorstehenden Darlegungen graphisch darzu-

stellen, so kommt man ungefähr zu folgendem Bild:

__

- 3 -

a = sicherheitlicher Anteil

b = sicherungstechnischer Anteil

c = konstruktiver Anteil

Diese erste Aufgabe kann als der wissenschaftliche Anteil

an der Lösung der gestellten Aufgabe betrachtet werden.

Sie ist entscheidend für den bleibenden Wert der ganzen Ar-

beit und unabhängig von der technischen Lösung.

Die zweite Aufgabe besteht in der technischen Gestaltung

des neuen Stellwerks. Diese wird hauptsächlich bestimmt

durch die heute oder später vorhandenen technischen Mittel.

Es ist also möglich, daß sich die Ausführung mit der Zeit

ändert.

Bei allen Überlegungen in konstruktiver Hinsicht ist als

Leitgedanke festgehalten worden, die Zahl der mechanischen

Vorgänge soweit irgend möglich einzuschränken und durch

elektrische Vorgänge zu ersetzen.

1. sind alle mechanischen Lösungswege schwerfällig, erfor-

dern viel Arbeit in der Fertigung und sind der Weiterent-

wicklung hinderlich,

2. ist der elektrische Schaltvorgang mit Hilfe eines Relais

technisch einer der einfachsten mechanischen Vorgänge,

stets gleichbleibend und auch in der vielfältigsten Wieder-

holung - elektrisch und technisch absolut sicher beherrsch-

bar, bietet auch der fernsten Stufe einer denkbaren Weiter-

entwicklung keinerlei Hinderung und entspricht im Relais

als dem Gerät einer ausgesprochenen Massenfertigung

dem Gebot der Zeit,

3. ist es ja der Grundgedanke des neuen Stellwerks, ein elek-

trisches Kraftstellwerk zu bauen, bei dem also die elek-

trischen Dinge im Vordergrund stehen und nicht die mecha-

nischen, oder die mechanisch-elektrischen, wie bei den bis-

herigen Bauformen der Kraftstellwerke. In allen Fällen,

wo eine elektrische oder eine mechanische Teillösung mög-

lich gewesen wäre, ist daher die elektrische gewählt wor-

den.

__

- 4 -

Abschnitt 2) Allgemeiner Aufbau (Seite 18)

Das Gleisplan-Stellwerk ist eine Vereinigung von Gleista-

fel und Schalterwerk und ist als Tisch-Schalterwerk mit

Drucktastenbedienung gebaut (Steuertisch). Der Tisch ent-

hält den Gleisplan. Die Tasten sind nach Möglichkeit dem

gesteuerten Teil beigeordnet (Geographie). Weichentasten

z.B. sitzen in der betreffenden Weiche, Signaltasten beim

Signal. Die Gleise sind im allgemeinen ausgeleuchtet. Die

Stellung der Signale ist im Gleisbild wiederholt. Die Stel-

lung der Weichen wird durch die Ausleuchtung unmittelbar

angezeigt. Gleissperren werden als Gleisstumpf dargestellt.

Hörbare Zeichen sind nur in einem besonderen Fall angeord-

net. Das Gleisplan-Stellwerk wird mit Wechselstrom betrie-

ben.

Abschnitt 3) Bedienung (Seite 22)

Der Bedienung liegt die Vorstellung des Fahrweges zugrunde.

Bei der Bedienung sind 2 Tasten gleichzeitig zu drücken:

bei den Weichen diejenigen Weichentasten, die den beab-

sichtigten Fahrweg bestimmen,

bei den Signalen: die Taste am Signal und eine Gruppen-

taste,

bei Auflösung, Widerruf usw: die betreffende maßgebende

Gleistaste und eine Gruppen-

taste,

bei sonstigen Vorgängen, z.B. Umleitbetrieb: 2 zugeordne-

te Tasten.

Das Drücken nur einer beliebigen Taste ist wirkungslos.

Diese Regel gibt eine klare Vorstellung und eine eindeutige

und einheitliche Handhabung und macht unbeabsichtigtes

Drücken einer Taste unschädlich. Schwierige Ausbildung und

Bedienung der Tasten (Dreh-Druck-Taste, Klapp-Druck-Taste,

sonstige Schutzvorkehrungen) sind so vermieden.

Die Zeit, während der 2 Tasten gemeinsam gedrückt sein

müssen, entspricht nur der Ansprechzeit eines Relais, be-

trägt also nur einen Bruchteil einer Sekunde.

__

- 5 -

Die Weichen können

einzeln gestellt werden durch ihre eigenen Tasten oder

gruppenweise durch je 2 Fahrwegtasten.

Für benachbarte Weichen können die Tasten in der Regel zu-

sammengelegt werden.

Rangiersignale werden durch den Wärter bzw. Fahrdienstleiter

gestellt.

Hauptsignale werden in allen Fällen ausschl. durch den Fahr-

dienstleiter gestellt (Handbedienung).

Wenn ein eingeleiteter Stellvorgang wegen einer Störung nicht

ausläuft, so kann er vom Stellwerksbeamten selbst versuchs-

weise wiederholt werden.

Festlegung der Fahrstraße für mehrere Züge hintereinander,

selbsttätige Stellung der Signale auf Fahrt, sowie vollau-

tomatischer Betrieb und dgl. lassen sich bei Bedarf einrich-

ten und wahlweise einschalten und zurückschalten.

Abschnitt 4) Das Blinken (Seite 25)

Blinken ist das Kennzeichen für die Aufforderung, eine Be-

dienung vorzunehmen. Es blinken

bei Weichen (und Gleissperren):

der dunkle Weichenstrang (30 Blinke),

bei den Fahrstraßentasten (Zustimmungsanforderung):

die Tasten selbst (30 Blinke).

Ferner wird das Blinken noch als Kennzeichen für eine aufge-

schnittene Weiche benutzt (90 Blinke). Es blinkt derjenige

Weichenstrang, dessen Taste bedient werden muß, damit die

begonnene Bewegung zu Ende geführt werde.

Geht das blinkende Licht in ruhendes Licht über, so ist das

die Rückmeldung, daß der Steuervorgang vorschriftsgemäß zu

Ende gelaufen ist.

Abschnitt 5) Tasten (Seite 25)

Es werden unterschieden:

Gleistasten, die in den Gleisen angeordnet sind,

Gruppentasten, )

sonstige Tasten) außerhalb der Gleise

__

- 6 -

Zu den Gleistasten gehören:

Weichen- und Gleissperrentasten (blau - nicht leuchtend)

Fahrwegtasten (blau mit grünem Ring - Leuchttaste)

Fahrwegtasten mit Rangiersignal (blau mit rotem Ring -

Leuchttaste)

Die Gruppentasten heißen:

a) für die laufende Benutzung:

1. Fahrtsignal, zum Stellen der Haupt- und Vorsignale auf

Fahrt und der Rangiersignale auf Fahrterlaub-

nis

2. Widerruf, zum Auflösen von eingestellten Rangier-Fahr-

wegen im Bezirk des Wärters oder des Fahrdienst-

leiters,

zur Rücknahme des Rangiersignals,

zur Auflösung einer im Durchrutschweg liegenden

Teilfahrstraße,

zur Rücknahme einer Zustimmungsanforderung,

zur Rückgabe eines Zustimmungsempfangs,

zur Auflösung einer eingestellten Fahrstraße

beim Unterbleiben einer Fahrt oder bei Fahrt-

wechsel, solange das Hauptsignal noch nicht auf

Fahrt war (nur beim Fdl).

b) für Störungsfälle:

3. Not-Rücknahme (nur beim Fdl).

zum Löschen eines Fahrtsignals, wenn es fälschlich

auf Fahrt bleiben sollte, oder bei Gefahr vorzeitig

auf Halt gelegt werden muß,

zum Auflösen einer Fahrstraße von Hand,

wenn die Auflösung durch den Zug versagt, oder

wenn ein Fahrtsignal ohne Zugfahrt zurückgenom-

men werden muß.

4. Ersatzsignal

zum Anschalten des Ersatzsignals,

__

- 7 -

5. Weichen-Entsperrung

zur Beseitigung der Weichensperrung beim Versagen der

Gleisfreimeldung der betreffenden Weiche

6. Wecker-Abschaltung

zum Abschalten des Störungsweckers einer aufgefah-

renen Weiche

Zu den sonstigen Tasten gehören die Umleittasten, beispiels-

weise:

1. Regelbetrieb und Durchfahrt

zum betriebsmäßigen Ein- und Ausschalten der Fahr-

straßenauflösung, wenn mehrere gleiche Fahrten

einander folgen, z.B. eine Gruppe von D-Zügen

mit Durchfahrt durch einen Bahnhof, damit der

Fdl nur die Signale zu bedienen hat. Bei "Durch-

fahrt" leuchten die betreffenden Gleisnummern

auf.

2. Handbetrieb und selbsttätiger Betrieb

zum betriebsmäßigen Ein- und Ausschalten vollselbst-

tätiger Signalstellung, bei S-Bahn-Betrieb, Fern-

bahnbetrieb und Rangierbetrieb (z.B. Zusatzzei-

chen an den Hauptsignalen bei Umleitbetrieb).

3. Wärterstellwerk besetzt und Wärterstellwerk außer Betrieb

wenn ein abhängiges Stellwerk zeitweise abgeschaltet

werden soll, z.B. in den Stunden ohne Rangier-

verkehr (dann im Gleisplan nicht erleuchtet).

Abschnitt 6) Stellbezirke (Seite 26)

Das Gleisplan-Stellwerk ist geeignet,

als "zentrales Stellwerk" den ganzen Bereich eines klei-

neren oder mittleren Bahnhofs zu bedienen, wenn der

Betrieb, namentlich der Rangierbetrieb, dies zu-

lassen, oder

als "Fahrdienstleiter-Stellwerk" mit einem oder mehreren

abhängigen Wärterstellwerken zusammen zu arbeiten.

__

- 8 -

Die Hauptsignale werden in beiden Fällen nur vom Fdl gestellt.

Der heutige Begriff des "Befehls" verschwindet damit. Es gibt

nur noch "Zustimmungen".

Die abhängigen Stellwerke können zeitweise außer Betrieb gesetzt

werden, z.B. in den Stunden ohne Rangierbetrieb, so daß der ganze

Bahnhof dann vom Fahrdienstleiter-Stellwerk aus bedient wird.

Die Bauart des Gleisplan-Stellwerks gestattet auch, die gesamte

Bedienung von einer Ausweichanlage aus zu besorgen.

Beim zentralen Stellwerk erfordert die Zugschlußprüfung und die

Zugmeldung, daß die Streckengleise bis zur benachbarten Zugfolge-

stelle rückwärts mit Gleisfreimeldung ausgerüstet werden. Die

Rückblockung kann dann zweckmäßig selbsttätig geschehen. Gleis-

freimeldung auf dem vorwärtsgelegenen Streckenabschnitt ist

empfehlenswert. Mischformen mit dem heutigen Handblock sind mög-

lich.

Abschnitt 7) Weichen und Gleissperren (Seite 27)

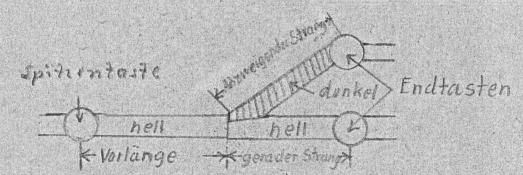

1. Die Ordnungsstellung der Weichen und zugleich ihre Lage wird

auf dem Gleisplan dadurch angezeigt, daß die "Vorlänge" und

der befahrbare Strang leuchten. "Vorlänge" nur im geometri-

schen Bild der Weiche.

2. Der Begriff "Grundstellung" ist entbehrlich, jedoch muß für

die Verschlußtafel zwischen Plus- und Minusstellung der Weiche

unterschieden werden. Als Plusstellung wird einheitlich die

Stellung auf das Stammgleis gewählt.

3. Läuft eine Weiche um, so sind beide Weichenstränge dunkel.

Die Vorlänge leuchtet weiter. Ein Weckerzeichen ist nicht

vorhanden.

4. Ist eine Weiche besetzt, so ist das gesamte Weichenbild

dunkel.

__

- 9 -

5. Bei Besetztsein kann die Stellung der Weiche durch Drücken

der beiden Endtasten sichtbar gemacht werden.

6. Die Weichen sind in der Regel mit Hebelsperren ausgerüstet,

also während des Besetztseins gegen Umstellen gesperrt.

7. Bei Störungen kann die Hebelsperre durch Eingriff beseitigt

werden.

8. Jede Weiche kann einzeln umgestellt werden, und zwar durch

Drücken der zugehörigen Weichentasten (blau). Mehrere Weichen

können zur Herstellung eines Fahrweges oder Fahrwegteils

auch gruppenweise gestellt werden, und zwar durch Drücken

zweier Fahrwegtasten (blau mit Ring). Nur die zwischen diesen

beiden Tasten liegenden Weichen werden angesteuert (Regelfall).

9. Eine aufgeschnittene Weiche meldet sich durch ein Wecker-

zeichen und durch Blinken mit 90 Blinken desjenigen Stran-

ges, auf den die Weiche weiter umgestellt werden soll.

10. Bei Ungangbarkeit kann jede Weiche mit Hilfe einer Handkurbel

umgestellt werden.

11. Die Bedienung der Weiche durch 2 blaue Gleistasten und die

Anzeige der Stellungen und Vorgänge wird bei den Kreuzungs-

weichen sinngemäß angewendet. Die Ausleuchtung gibt eine ein-

deutige Meldung über den jeweils eingestellten Fahrweg. Der

bei der einfachen Kreuzungsweiche nicht mögliche Fahrweg

wird schaltungstechnisch ausgeschlossen.

Abschnitt 8) Signale (Seite 29)

Alle Hauptsignale werden als Lichttagessignale ausgebildet und

halbselbsttätig gesteuert. Der Fdl stellt sie von Hand auf

Fahrt, der Zug auf Halt.

Alle Rangiersignale werden als Lichttagessignale ausgebildet

und in der Regel halbselbsttätig gesteuert. Der Fdl oder der

Wärter stellt sie von Hand auf Fahrerlaubnis, der Wärter die

Rangierabteilung oder ein Zeitrelais auf Fahrverbot.

Die Handsteuerung auf Fahrt ist bewußt beibehalten worden.

__

- 10 -

Selbsttätige Signalsteuerung kann eingerichtet werden, wird aber

dann als Sonderfall betrachtet.

Abschnitt 9) Block (Seite 30)

Der heutige Bahnhofsblock wird ersetzt durch direkte Schaltungs-

abhängigkeiten zwischen 2 Stellwerken.

Der Streckenblock nach beiden Seiten wird ersetzt durch Gleis-

freimeldeanlagen auf beiden Gleisen. Damit entfallen die Tasten-

sperre bei der Einfahrt und die Widerholungssperre bei der Aus-

fahrt. Auf den benachbarten Stellen erfahren die vorhandenen

Handblockeinrichtungen nur geringfügige Änderungen. Nach den

örtlichen Verhältnissen kann auch jede andere Zwischenlösung aus-

geführt werden.

Abschnitt 10) Abhängigkeiten (Seite 30)

1. Es werden unterschieden:

Fahrweg und Fahrstraße,

Fahrwegbildung und Fahrstraßenbildung,

Fahrwegfestlegung und Fahrstraßenfestlegung

Fahrweg erfaßt nur die zu befahrene Weichen und wird

gebildet durch Drücken zweier Fahrwegtasten

(blau mit grünem oder rotem Ring).

Fahrstraße erfaßt auch noch die Schutzweichen und Gleis-

sperren und wird gebildet durch Drücken zweier

Fahrstraßentasten (grün oder grün mit rotem Ring).

a) Fahrweg

2. Zur Bildung des Fahrweges sind jeweils diejenigen Weichen-

tasten zu drücken, die den zu befahrenden Fahrweg begrenzen.

Als Kennzeichen tragen sie einen Ring.

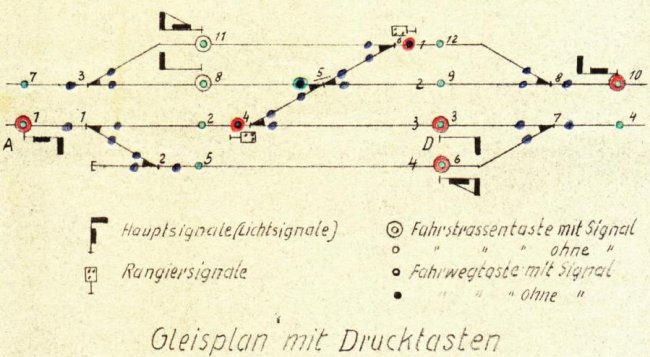

Beispiel: Rangierfahrt von Gleis 1 nach 3: (Vgl. Skizze des

Gleisplanes)

gedrückt werden die äußeren Tasten der Weichen 4 und 6

(hier Spitzentasten), die als Fahrwegtasten ausgebildet

sind. Dadurch werden die Weichen 4, 5 und 6 angesteuert.

Diese laufen in die gewünschte Lage und werden auf ihre

__

- 11 -

neue Ordnungsstellung überprüft. Der Fahrweg ist damit ge-

bildet. Zugleich tritt eine Fahrwegfestlegung ein. Diese

Festlegung kann beliebig zurückgenommen werden durch Drücken

einer der beiden Fahrwegtasten zusammen mit der Gruppen-

taste "Widerruf". Die Wahl der Fahrwegtaste ist hierbei

freigestellt.

Vom "Fahrweg" wird beim Rangieren Gebrauch gemacht. Bildung

und Rücknahme liegen in der Hand des Wärters allein.

Der Fdl wirkt nicht mit.

Bei der Fahrwegbildung im eigenen Bezirk verfährt der Fdl

genau so.

Die "Fahrwege" werden nach den betrieblichen Bedürfnissen des

Bahnhofs eingerichtet.

3. Ist für einen Fahrweg ein Rangiersignal vorhanden, so wird

für beide Stellungen als Grundfall die Bedienung von Hand

angesehen, weil sie unter allen Betriebsverhältnissen anwend-

bar sein würde, und zwar ergibt die Bedienung:

Fahrwegtaste + Signaltaste = Fahrerlaubnis

Fahrwegtaste + Widerruftaste = Fahrverbot.

4. Das Rangiersignal Fahrerlaubnis wird von der eingetretenen

Festlegung des Fahrweges abhängig gemacht, eine Überprüfung

auf Freisein des Fahrweges findet aber nicht statt.

5. Hat ein Rangiersignal von selbst in die Grundstellung ge-

schaltet, z.B: durch eine Störung, so muß die Grundstellung

der gesamten Anlage herbeigeführt, der Fahrweg also aufgelöst

werden. Hierzu bedient der Wärter die betr. Fahrwegtaste

zusammen mit der Taste "Widerruf". Erst jetzt kann der Fahr-

weg wieder gebildet und das Rangiersignal Fahrerlaubnis erneut

gegeben werden.

b) Fahrstraße

6. Wird beim abhängigen Wärter durch den Fdl die Zustimmung

für eine Zugfahrt angefordert, soll also eine Fahrstraße ge-

bildet werden, so drückt der Fdl die beiden Gleistasten

(Fahrstraßentasten), die den zu befahrenden Weg begrenzen,

z.B. den von der Lok befahrenen Weg bei einer Einfahrt oder

Ausfahrt. Die beiden gedrückten Tasten blinken dann bei ihm

__

- 12 -

und beim Wärter. Auch die zugehörigen Schutzweichen und Gleis-

sperren blinken. Der Wärter bedient nun alle blinkenden Tasten

und Weichen und Gleissperren, der Fdl alle blinkenden Weichen

und Gleissperren seines eigenen Stellbezirkes. Hierdurch wird

die Fahrstraße gebildet und selbsttätig festgelegt. Ist die

Festlegung vollendet, so hört das Blinken auf und die Tasten

und Schutzweichen zeigen bei beiden Bediensteten ruhendes

Licht. Die "Fahrstraße" ist hergestellt.

Beispiel: (Gleisplan umstehend)

Einfahrt A 1 nach Gleis 3:

gedrückt werden Taste 1 und 3, der Durchrutschweg

bis 4 wird schaltungsmäßig angehängt.

Ausfahrt D aus Gleis 3:

gedrückt werden Taste 3 und 4, der Fahrwegteil 2 - 3

wird schaltungsmäßig angehängt.

Durchfahrt setzt sich aus Einfahrt und Ausfahrt zusammen:

gedrückt werden Taste 1 und 3, 3 und 4.

Eine Überprüfung der Fahrstraße auf Freisein durch die Gleis-

relais hat bei der Bildung der Fahrstraße nicht stattgefunden.

Das soll durch den Stellwerksbeamten geschehen durch Augen-

schein in der Natur oder an Hand der Gleistafel.

7. Rücknahme der festgelegten Fahrstraße ist nur durch den Fdl

möglich, jedoch noch beliebig, solange kein Signal für diese

Fahrt auf Fahrt gestellt worden ist, "Freihaltung". Zur Rück-

nahme muß der Fdl die Gleistaste am Ende der betr. Fahrstraße

und die Taste "Widerruf" bedienen.

Zum Beispiel:

Angefordert war Einfahrt in Gleis 3: Zu bedienen

Taste 3 + Widerruf

" " Ausfahrt aus Gleis 3: Zu bedienen

Taste 4 + Widerruf

" " Einfahrt in Gleis 4: Zu bedienen

Taste 6 + Widerruf

" " Ausfahrt aus Gleis 4: Zu bedienen

Taste 4 + Widerruf

__

- 13 -

__

- 14 -

8. Hat der Fdl im eigenen Bezirk eine Fahrstraße zu bilden, so

drückt er die betr. Gleistasten (grün). Hierdurch fangen an

zu blinken: die bedienten Gleistasten (zum Zeichen dafür, daß

die Fahrstraße angesteuert ist), und die Schutzweichen und

Gleissperren, soweit sie falsch liegen. Der Fdl stellt diese

durch Einzelbedienung in die richtige Lage, die Fahrstraßen-

weichen laufen selbsttätig um. Nunmehr tritt von selbst die

Fahrstraßenfestlegung ein. Die Gleistasten zeigen ruhendes

Licht.

9. Um ein Hauptsignal auf Fahrt zu stellen, bedient der Fdl die

betr. Gleistaste am Signal zusammen mit der Gruppentaste

"Fahrtsignal". Erst jetzt findet die Überprüfung der Fahr-

straße auf Freisein durch die Gleisrelais statt. Das Signal

geht auf Fahrt.

10. Das Ersatzsignal ist ohne jede Abhängigkeit bedienbar. Der

Fdl muß den Fahrweg durch Augenschein in der Natur oder anhand

der Gleistafel prüfen. In der Regel wird die Fahrwegbildung

mit Fahrwegfestlegung möglich sein. Sollte aber auch diese

versagen, so sollen die Spitzentasten der befahrenen Weichen

und der Schutzweichen durch Schutzkappen gegen Drücken gesperrt

werden. Die Bedienung ist durch Dienstvorschrift zu regeln.

11. Alle Fahrt-Signale können in Notfällen durch Bedienen der

betr. Gleistaste am Signal zusammen mit der Taste "Not-Rück-

nahme" in die Grundstellung gebracht werden.

12. Hat ein Hauptsignal aus irgend einem Grunde wieder in die

Haltstellung gewechselt: durch den Zug, oder durch Rücknahme

oder durch Störung, so muß die Grundstellung der gesamten An-

lage herbeigeführt und die Fahrt neu aufgebaut werden, ehe das

Signal erneut in die Fahrtstellung gebracht werden kann. Hier-

zu bedient der Fdl ggf. die betr. Gleistaste zusammen mit der

Taste "Notrücknahme".

Zwischen Ausfahr- und Einfahrsignal wird die übliche Abhängig-

keit geschaffen.

__

- 15 -

13. Sollte der Fdl eine Fahrstraße (Zustimmung) anfordern, die

betr. Weichen aber schon richtig liegen, oder die Weichen

schon durch den Wärter in einen Rangier-Fahrweg einbezogen

sein, so blinken die Gleistafeltasten der angeforderten Fahr-

straße beim Wärter trotzdem. Der Wärter hat den Fahrweg ggf.

zu räumen und die blinkenden Gleistasten und ggf. Weichen zu

bedienen, worauf ruhendes Licht eintritt. Der "Fahrweg" ist

in die "Fahrstraße" übergegangen.

c) Vergleiche zwischen Fahrweg und Fahrstraße

14. "Fahrweg" und "Fahrstraße" sind Parallelerscheinungen und

im Aufbau das Gleiche.

Schaltungsmäßig und damit sicherheitlich ist

Fahrwegfestlegung = Fahrstraßenfestlegung

Der "Fahrweg" liegt in der Hand des Wärters,

wird mit blauen Tasten bedient,

erfaßt nur die befahrenen Weichen und

führt zum Rangiersignal.

Die "Fahrstraße" liegt in der Hand des Fdl,

wird mit grünen Tasten bedient,

erfaßt auch noch die Schutzweichen usw.

und führt zum Hauptsignal.

Wird ein Bahnhof von einem zentralen Stellwerk aus bedient,

so sind die Bedienungsvorgänge beim Fahrweg und bei der

Fahrstraße vollständig gleichlaufend und werden vom Fdl

ausgeführt.

Ist ein abhängiges Stellwerk vorhanden, so bleiben die

Bedienungsvorgänge an sich unverändert, nur wird ein Teil

davon dem abhängigen Wärter übertragen, und zwar:

die Fahrwegbedienung ganz, die Fahrstraßenbedienung

zum Teil. Dieser Teil wird aber vom Fdl angeregt

(Zustimmungsanforderung).

15. Die Blockabhängigkeiten werden vereinfacht.

Der rückwärtige Streckenabschnitt wird mit Gleisfreimel-

dung versehen und die Rückblockung selbsttätig über das

__

- 16 -

Gleis gegeben. Im rückwärtigen Stellwerk bleibt das

Anfangsfeld bestehen. Es erhält Wuppertaler Schaltung.

Auf der Strecke sind nur 2 Leitungen erforderlich. Die

Tastensperre entfällt. Der Streckenabschnitt wird auf

der Gleistafel mit ausgeleuchtet (hell - dunkel).

Der vorwärts gelegene Streckenabschnitt erhält ebenfalls

Gleisfreimeldung und erscheint mit auf der Gleistafel

(hell - dunkel). Die Ausfahrsignale werden von dieser

Gleisfreimeldung abhängig gemacht. Damit entfällt die

Wiederholungssperre und die Rückblockung von der vor-

wärtsgelegenen Stelle. Auf der Strecke sind nur 2 Lei-

tungen erforderlich.

Sollte die Isolierung der Gleise nicht geschaffen werden

können, so sind andere Zwischenlösungen mit Handblock

möglich.

16. Stromversorgung

Das Gleisplan-Stellwerk wird ausschl. mit Wechselstrom

aus einem Orts- oder Überlandnetz betrieben. Mit Wechsel-

strom werden die Relais, die Weichenantriebe und die

Lichttagessignale gespeist.

Bei Netzausfall bestehen folgende Möglichkeiten

(1) Ersatznetz, wie in Berlin, mit selbsttätiger Um-

schaltung,

(2) selbst anlaufendes Notstromaggregat, das in 10 -

20 Sek. betriebsbereit ist und die gesamte Lei-

stung abgibt,

(3) Ersatznetz + Notstromaggregat (aber nur in be-

sonders wichtigen Fällen)

(4) Gleichstrom-Drehstrom-Umformer mit etwa 2 kVA Lei-

stung, betrieben aus einer kleinen Batterie, in

etwa 300 ms angelaufen, um die erste Unterbre-

chung der Speisung bei Netzausfall zu überbrücken,

keine Änderung der bestehenden Signalbilder.

Zufällig laufende Weichen erreichen ihre Endlage.

Weitere gruppenweise Umstellung von Weichen in

diesem Falle abschalten. Batterie auf 1/2 - 1

Stunde Betriebsdauer bemessen.

__

- 17 -

Maschinensatz in die Umschaltung von Tag- auf

Nachtspannung einbeziehen, so daß täglich zwei-

malige betriebsmäßige Überwachung gewährleistet

ist.

17. Überwachung, Prüfeinrichtung

Beim heutigen Kraftstellwerk erfordern eine besondere

Nachprüfung

1. die Weichenschaltung,

2. die Signalschaltung (Kuppelstrom),

3. die Gradstellungen bei den Achskontakten der

Stellhebel,

4. die Kabel.

Das Gleisplan-Stellwerk ähnelt als rein elektrische An-

lage den selbsttätigen Signalanlagen und besitzt durch

den Aufbau der Schaltung und durch die volle Ausleuch-

tung des Bahnhofs und die dauernde volle Rückmeldung

aller Betriebs- und Schaltzustände auf dem Steuertisch

eine weitgehende Selbstkontrolle.

Zu 1):

Die Weichenschaltung mit Drehstrom erfordert keine zu-

sätzlichen Prüfeinrichtungen. Es ist eine selbständige

Plus- und Minusüberwachung vorhanden.

Zu 2):

Der Kuppelstrom muß wie bisher im einzelnen geprüft wer-

den. Zur Erleichterung der Prüfung werden gewisse Zu-

satzeinrichtungen geschaffen (nach Vorgang Minden).

Eine automatisch wirkende Einrichtung ist kaum denkbar.

Zu 3):

Die Frage der Gradeinstellung der Kontakte fällt weg.

Zu 4):

Für die Überprüfung der Kabel wird ein Erdschlußprüfer

geschaffen, der den Isolationszustand des Kabelnetzes

im ganzen oder von einzelnen Leitungsschleifen dauernd

überwacht oder stichprobenweise zu prüfen gestattet.

Eine Grenzwertmessung wie bei der Weichenschaltung

305011 wird als nicht ausreichend angesehen. Es müssen

die Veränderungen im Kabelnetz gemessen werden können.

__

Letzte Änderung am 24.6.2003

© Steffen Buhr

© Steffen Buhr